On Griefing

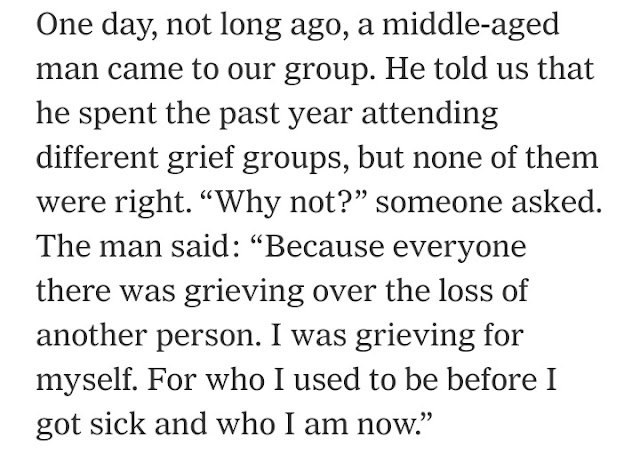

Awal 2021 lalu gue baca tulisan di The New York Times, tulisan yang pas di tengah-tengahnya bikin ngucap "gue nggak siap nih memproses ini artikel". Bagian yang bikin gue berhenti dan terdiam ada di potongan ini:

Maksud dari nggak siap baca artikelnya mungkin lebih ke kok bisa sih, artikel yang ditulis April 26, 2013 lalu itu "ketemu" pas emang lagi basah-basahnya memproses banyak kehilangan. Mana spesifik bahwa rasa duka yang disebutin dan yang dirasain ini sama-sama bukan berduka karena seseorang meninggal dunia melainkan efek dari life transition.

Grief atau kedukaan ini kan memang lebih sering dan identik dengan yang ditinggal mendiang ya, tapi menurut gue grief juga bisa dirasakan ketika kehilangan hal-hal yang maknanya dalem bagi seseorang. Bukan bermaksud mereduksi jenis grief itu sendiri tapi menurut gue, apapun itu valid dalam memproses kedukaan ini.

Tahun 2021 memang gue masih memproses mengenai kehidupan setelah kuliah aktif, ditambah adanya wabah, dan ada hal yang terkait pada mental health. Jadi kaya dalam satu waktu memproses sekaligus banyak hal, sedangkan kapasistas gue belum sebesar itu buat menampung dan menghadapi semuanya. Benar, kuncinya ada pada nggak familiar jadi belum tahu bagaimana harus menyikapi maupun menghadapi.

Gue suka kangen masa-masa kuliah, terutama kalau suasana malem; nugas, nyari jajan, makan bareng temen, jalan kaki. Beberapa kali bahkan masuk dalam mimpi, tapi di realita yang ada tetaplah mulai suka "dipamiti" teman antara pindah kerja maupun memasuki babak yang baru. Sebuah adegan yang asing mengingat dulunya kita pusing mentok pada tugas perkuliahan.

Besides, kayanya dulu gue sesedih itu karena menjadi diri gue sendiri dan apa yang diberikan ke gue kala itu. Pas nulis ini lupa tepatnya bagaimana tapi masih kerasa kalau dulu ya sesedih itu. Pada waktu itu kayanya ada luka-luka batin terdahulu yang kebawa atau baru meluap efeknya saat usia tersebut. Sering banget masuk ke mode-mode depresif, rasanya kaya muter-muter aja di maze tapi gelap gulita.

Gue mencoba memproses apa yang sedang terjadi tiap harinya, kadang ya gagal karena seringnya masuk ke mode denial. Nggak bisa lah mikir jernih kaya sekarang, malah seringnya terlalu banyak berandai-andai. Tapi barangkali fase-fase kaya gini emang perlu dirasain aja, nangis-nangisnya, frustasi-frustasinya. Proses orang moving forward kan berbeda-beda ya, entah jangka waktunya entah juga caranya.

Gue jadi baru ngeh banget sekarang aja sama kutipan di series Wanda Vision yang:

What is grief, if not love persevering.

Taun lalu gue masih nggak ngerti secara penuh kutipan itu. Justru gue merasa sebaliknya alias selemah-lemahnya manusia yang nggak bisa ngadepin hal-hal kaya manusia lain dan stuck. Gue baru sadar kalau semua emosi yang gue rasain dan hadepin di masa lalu berarti gue menjalani hidup sebegitu berharga, sayang, dan hidupnya. Wajar pas berubah gue jadi kelimpungan, terus gue juga bingung kalau misal cerita karena takut dikira masalah cemen atau gue nggak bisa mendeliver perasaan "gue sesedih itu loh asli" ke orang lain. Selain itu juga waktu-waktu itu kan masih berat bagi semua orang rata-rata ya, jadi gue coba mendem juga.

Jadi berasa mau terima kasih ke diri sendiri di tahun lalu, cringe juga nulis gini tapi terima kasih haha. Sekarang hidup juga masih jauh dari kata ideal versi gue sendiri, tapi yang pasti gue merasa jauh lebih baik di tahun lalu.

Sebagai penutup, gue tambahan potongan bagian dari artikel yang sama di awal postingan ini:

***

Tulisan ini dilengkapi sehari setelah nonton random film di Netflix, yaitu Akhirat: A Love Story. Di film itu ada adegan di mana seorang kakek yang berpulang dan ditanyain sama cucunya kenapa nggak balik ke dunia aja, si kakek menjawab bahwa dirinya udah selalu siap sejak mendiang istrinya nggak ada. Dari sana gue mikir, seberapa banyak orang di sini yang tetap hidup sekaligus masih hidup di masa lalu. Yet, that's love, isn't it?

Komentar

Posting Komentar